仕事に関する悩みはさまざまですが、特に対人関係の悩みは尽きません。厚労省が実施した「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事に関して強い不安や悩みを感じるとした労働者のうち、その内容として26.2%の人が対人関係を挙げています。

職場で幸せな人間関係を築くためには、なにより「他人や自分のポジティブな面を見る」ことが大切だ

幸せな人は、他人のポジティブな面に目が向かう

苦手な人と同じチームで働くのがつらいなど、職場の人間関係について悩みがあると、幸せは感じにくくなります。

そういった人には、「あの上司はキツい仕事ばかり押しつけてくる」「あの新人には遅刻癖がある」というように、「他人のネガティブな面を見がち」という特徴がよく見られます。

でも、これはある程度は仕方ないことです。なぜなら、危機回避のために人間がそのようにできているからです。自分から見て「普通ではない」、つまりネガティブに感じる人からは、なんらかの危害を加えられるかもしれません。そういった好ましくない事態を避けるため、人間は他人を含む、物事のネガティブな面に目が向かうようになっているのです。

しかし、そのような見方が強すぎると、ネガティブな感情に支配されて心が疲弊するだけです。それは、幸せを感じにくくなることに直結します。しかも、誰かに対してネガティブな見方をしているというオーラは無意識のうちに相手にだって伝わるものです。その結果、相手との人間関係は悪化することはあっても、よくなることはありません。

一方、人間関係に関して幸せな人は、逆に「他人のポジティブな面に目が向かう」という特徴をもっています。そもそも、ネガティブな面は裏を返せばポジティブな面になりえるものです。ですから、ネガティブに思えたこともあえてポジティブに変換してみましょう。

「威張っていて言葉が厳しい」と感じる上司は「リーダーシップがあって仕事熱心」かもしれませんし、「うじうじしていて行動が遅い」人は「慎重で熟考できる」人と見ることもできます。

このように、周囲の人のポジティブな面を見られるようになれば、相手を好意的に受け取れるようになり、人間関係はいい方向に向かっていくのです。

謙遜しすぎる人は、いい人間関係を築きにくい

ネガティブな面を見るか、ポジティブな面を見るかについては、「自分に対しての見方」にも言えることです。

みなさんのまわりにも、やたらと自分を卑下するような人はいませんか? 「今回の仕事、すごく頑張ったね」とほめても、「いやいや、私なんか全然……」と否定して、自分のいいところを認めないタイプです。

相手からすると「せっかくほめたのになんだよ」「今後、ほめるのはもうやめよう」と、心理的な距離感を感じてしまいます。その結果、相手との人間関係はいい方向に向かいづらくなるのです。

もちろん、自分を卑下する人も悪気があってそうしているわけではないのでしょう。しかし、周囲との人間関係の悪化につながるのですから、卑下と言えるほどの行きすぎた謙遜は避けたほうが賢明です。

しかし、謙遜が美徳とされる文化のなかで育った日本人の場合、自分をポジティブに見るのが苦手な人が多いのも事実です。そういう人は、他人から客観的に見てもらうのがいいでしょう。

チーム内で自分以外のメンバーのいいところを言い合うのです。自分のことは自分にはなかなか見えないものですから、自分でも気づいていなかったポジティブな面を認識できるきっかけとなります。もし仕事のメンバーどうしでやるのが難しいのなら、プライベートの友人に言ってもらうのも手です。

周囲の人の「ソーシャルスタイル」を知る

また、同僚の「ソーシャルスタイル」を理解すると職場の人間関係がよくなることがわかっています。ソーシャルスタイルとは、アメリカの産業心理学者であるデビッド・メリル氏が提唱した理論で、人間を以下のような4つのスタイルに分け、それぞれの傾向や違いを知ることでよりよいコミュニケーションを図ろうという考え方です。

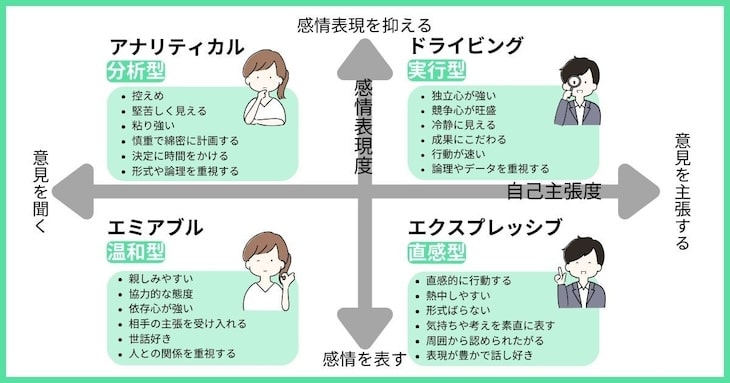

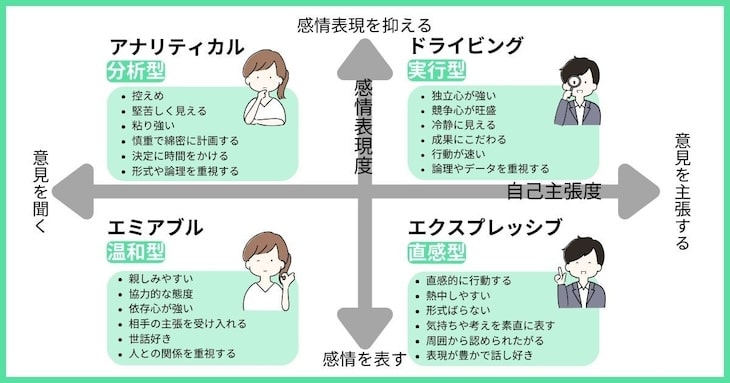

ソーシャルスタイルは、「感情表現を抑える/感情を表す」「意見を聞く/意見を主張する」という2軸で、アナリティカル(分析型)、ドライビング(実行型)、エクスプレッシブ(直感型)、エミアブル(温和型)の4つに分類されます。

この4つのタイプのうち、自分だけでなく同僚など周囲の人がどれに当てはまるかを考えてみましょう。すると、同僚に対する見方が変わります。たとえば、「直感的に行動してばかりで危なっかしい人間だな」とネガティブに思えていた人について、「なるほど、エクスプレッシブの人なんだな」と思えます。

感情にとらわれずに、「こういうソーシャルスタイルの人」というふうに冷静に見ることができるようになりますし、「多様なソーシャルスタイルの人がチームにそろっているから、力を合わせればきっと大きな成果を挙げられる」と、ポジティブに考えられるようになるのです。